مقدمة:

بين الانغلاق على تقاليد موروثة والخضوع لموجات الحداثة والعلمنة تلقي الراهبة الضوء على التوتر القائم بين الشكل والجوهر في التدين، وبين الإنسان الفرد وبين ثقافة التماثل والتشييء. وتوضح تعقيدات الإيمان الأرثوذكسي مقارنة بين الروح الشرقية والذهنية الغربية، مشيرةً إلى أن للأرثوذكسية طابعًا يسمح بالتوفيق بين التصديق والشك، وهو ما يفتقر إليه النهج الغربي الأكثر عقلانية. وتؤكّد أن التحدي ليس في إثبات أن الأرثوذكسية هي “الكنيسة الحقيقية”، بل في الحفاظ على صدق الإيمان الفردي، بعيدًا عن المقارنات العقيمة.

في نقدها للمجتمع الحديث، ترفض الكاتب تسليع الإنسان وتذويبه في ثقافة استهلاكية واحدة تفقده حريته وتفرده، داعيًا إلى مقاومة ذلك بالثبات على التناقضات الإيمانية التي لا تُحلّ في هذا العالم، بل تُحتضن كسبيلٍ إلى الرجاء. ويشير في الختام إلى أهمية عيش الإنجيل ببساطة واتضاع، لا من خلال تنظير عقائدي، بل عبر فهم شخصي حيّ يتجدد في كل لحظة، كما في الأعياد الأرثوذكسية التي تُعاش كواقع دائم لا ذكرى ماضية.

الأيقونة

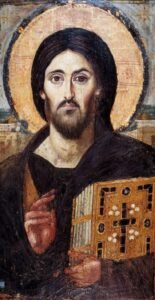

أيقونة المسيح ضابط الكل Christ Pantocrator

النص يتمحور حول فكرة الشخصانية، أي أن الإيمان المسيحي ليس منظومة عقلية أو تنظيمًا مؤسساتيًّا، بل علاقة حيّة مع شخص المسيح المتجسد، الإله والإنسان في آن. والأيقونة تُظهر المسيح كشخص مركزي في الإيمان، عينه تواجهك، حاملاً الإنجيل، حاكمًا للعالم، لكنه برحمة ووداعة، لا بتسلّط.

أيقونة “ضابط الكل” تعبّر عن المفارقة التي يشير إليها النص: المسيح في آنٍ واحد هو الديّان والرحيم، الإله المتجسد، العقل غير المُدرك. وجهه غالبًا يُرسم بنصفين غير متماثلين تمامًا كما تحتضن الأرثوذكسية التوتر بين العقل والإيمان، بين الشك واليقين.

الأم تكلا تقول إن الإنجيل يقدّم الجواب لا بطريقة “عقلانية” بل بالبقاء خارج منطق العالم، وهذا يتجلى في الأيقونة التي لا تهدف لأن “تشبه” الإنسان الطبيعي، بل تُظهر واقعًا متجاوزًا Transcendet، واقع إنسان الملكون؛ “الإنسان المتأله“.

الأيقونة ليست فنًا تزيينيًّا، بل هي نافذة على الأبدية، كما أن النص يلحّ على أن الأعياد والمقدسات ليست تذكارات، بل وقائع تُعاش الآن، وهذا هو الدور الروحي العميق للأيقونة.

————————————————————

نعم الخرافة من أكثر مظاهر الإيمان الأرثوذكسيّ تنفّرًا. لكنها لا تتحسّن كثيرًا مع الأرثوذكس الغربيّين، الذين يفتقرون، في الغالب، إلى تلك القدرة الروسية على الجمع بين الإيمان والسخرية، بين التصديق والتشكيك، التي تعيش بسلام في الروح الشرقية.

العقلُ الغربي يصعب عليه تقبّل مفارقةَ الشرقِ الصارخةِ. فمن دون تلك القدرة على الإيمان وعدم الإيمان معًا، على الشك والقبول، على توقير الأسقف وتجاهل ما لا يروق من تعاليمه، على الابتهاج بالوجودِ في مجدِ الليتورجيا وعدم الحضور في الموعد، من دون كل هذا، بل وأكثر منه بكثير، قد تبدو الأرثوذكسية، كما تُعاش، معضلةً للغرب المتأنّق.

لكننا، من جهتنا، لا ينبغي أن نتخلّى عن ميراثنا من الحريّة -وإن كنّا أميّين وفاسدين- في سبيل “الأرثوذكسيّ الجديد”، الذي لا يزال، في أكثر من وجه، متمسّكًا -ولو بغير وعي- بتقليده الموروث الخاص.

لا فائدة من نفخ أبواقنا الروحية، ولا من التفاخر على الغرب بأنّنا لم نعرف “الإصلاح البروتستانتي”، ولا من الادّعاء بأنّنا “الكنيسة الحقيقية الوحيدة”.

نحن نؤمن، ونُصلّي، بأنّنا منها -أو، على الأقل، جزءٌ منها، في ميزان السماء-، لكننا لا نملك -ومهما تمنّى بعضنا- أن نُثبِت ذلك. نعلم ذلك في أنفسنا، لكن من نحن لنقضي في أمر ما يجري في حديقةِ كنيسةٍ مجاورةٍ؟

نميل، كأرثوذكسيّين راسخين، إلى الحكم على ما لا نعرفه. كم من مرّة قيلت عبارة: “على خلاف الغرب…”! لعلّ الأجدر أن نُركّز على أنفسنا، وعلى الخشبة في أعيننا، لا القذى في عيون الآخرين، وقبل كلّ شيء -وعلى الرغم من كل الصعوبات- أن نُثبِّت صحة “الشخص” لا أن ننغمس في انتقاد المسيحيين الآخرين.

المسيح كان شخصًا على الأرض؛ شخصًا إلهيًا وإنسانيًا. ونحن دُعينا لأن نكون أشخاصًا، لا مجرّد كُتَل عجين أجزاء في فطيرة بشرية عملاقة.

قبل التلفاز، كانت الجرائد والمجلات تحمل آراء مختلفة، وكان القارئ يستطيع أن يختار ما يناسب مزاجه الفكري. أما اليوم، فالكلّ يشاهد النشرة نفسها، ويستمع للدعاية ذاتها، ويُقدَّم له “الخلاف” نفسه، معدًّا سلفًا.

العقل البشري يُحرَم من التناقضات، وهي ضرورية للتفكير الإبداعيّ والتقييم. شيئًا فشيئًا، تُسحَب الحرية من الفرد. يُدرَّب الناس على التفكير الواحد، والكلام بلغة “الصوابية السياسية”. لم يعد مقبولًا أن نصف أحدهم “بالعمى”، بل يجب أن نقول “تحدٍّ بصريّ”، تعبير لا يُثير شفقةً، ولا يستجلب رأفة المسيح. بل حتى طعامنا لا نتناوله إلا بعد قراءة المكوّنات ذاتها، وتاريخ “الصلاحية” ذاته!

سوبرماركت، لا بقال، لا حدّاد، لا خبّاز. حاسوب. آلة الردّ الآلي. فماذا عسانا أن نفعل؟! ما هو الجواب المسيحيّ على هذا المسخ الشيطانيّ للفرد، المتمثلُ في المعاناةِ الفرديةِ، أو في طفلٍ مُعاق ذهنيًا، والذي لم يعُد يُشفَق عليه؟ لِمَ نُجبر على أن نُصبح وجوهًا واحدة خلف أقنعةٍ بلا ملامح؟ هل من أملٍ في أن نظل أشخاصًا بحق، لا دمى منظّمة؟

بالتأكيد أن الجواب في الإنجيل، كما كان عبر كل العصور في وجه كلّ هرطقة واضطهاد؟ إذا كان الإنجيل قد صمد أمام كلّ هجوم، أفلا يصمد اليوم في وجه ماديّةٍ تُقزّم حتى الذين تُغريهم؟

كيف يُجيب الإنجيل على هذا العقلانيّ المناهض لكلّ روح؟ فقط، بأن يبقى خارج هذه الدائرة من الجدال بالمصطلحات البشرية، بأن يبقى “غير معقول”، “غير منطقي”، “غير قابل للإثبات”.

كلّ واحدٍ منّا هو الكنيسة. وكلّ واحدٍ منّا يجب أن يحفظ فردانيّته شُعلةً حيّة، ولو برفض تفصيلٍ واحدٍ من هذا العالم غير المهضوم.

الاستشهاد؟ أشكّ في ذلك. فنحن متسامحون أكثر من اللازم. لكن ينبغي أن نتوقّع شيئًا من المعاناة على هذا الموقف “غير الأكاديمي” من الإنجيل. وما قيمة الحقيقة -حقًّا نسأل- ما دام هنالك حواشٍ سفلية؟

لكن، في نهاية المطاف، ما الذي يمكن أن نقدّمه نحن كأرثوذكسيّين؟! فنحن بعيدون عن الكمال، وربّما كانت أسوأ ميولنا هي الورَعُ المفرطٌ الذي يفيضُ إلى الخرافةِ، والتبجيلُ الورعٌ (للقديسين) الذي يوشكُ أن يصيرَ “وثنيةً”.

ومع ذلك، فقد أسعدني، منذ مدّة، مظهرٌ من مظاهرِ التبجيلِ البسيطِ. صديقٌ للدير، جيولوجيّ، عثر يومًا على “أمونيت” (1) على شاطئ ويتبي Whitby، وقدّمها لنا. تركتُها حيث وضعها خارج الكنيسة، وسرعان ما رأيتُ امرأة تُقبّلها بخشوع، وتسألني، في لهفة، عن مصدرها المقدّس، إذ ظنّتها حجرًا من الأرض المقدّسة! اضطررتُ، في خجل، إلى تبديد أوهامها. ثمّ تساءلتُ… لعلّ القدّيسة هيلدا قد داست على هذا الحجر، كما داست أقدام بطرس على صخور فلسطين! شركة القدّيسين: هذا السرّ البهيّ. من يدري أين بارك القدّيسون؟ وأين خطت أقدامهم؟

وأتذكّر من جديد أمّي الروحية، الأم ماريا، ويقيني العميق بأنّها في السماء الآن، تعمل بجدّ كما كانت تعمل على الأرض، وأنّها، بابتسامتها السمحة، تحوّل رعونة جهدي هذا إلى شيءٍ يُحتمل وإن لم يكن كافيًا. فها أنا، وقد بدأت بكلماتها، أختم بها تمهيدي هذا قبل أن أنتقل إلى تأمّلاتي الإنجيليّة التالية. الفكرة كلّها، في نهاية الأمر، بسيطة: ما يلي من صفحات ليس إلا تأمّلاتٍ في إنجيل متّى، وفي “التناقضات” التي تشكّل، عندي، أرضًا خصبةً لإيمانٍ عامل، لا حلًّا مدرسيًّا للشكّ.

أقترح أنّ الربح الأعظم للمسيحيّ العامي -لا للعالِم اللاهوتيّ- هو أن يُمسك بهذه التناقضات بامتنان، كأنّها حبلُ نجاةٍ إلى الإيمان، وفرحٌ بأنّ حلّ هذه التناقضات لا يقوم في هذا العالم، بل ينتظرنا في العالم الآخر، حيث نرى لا “كما في مرآةٍ في لغز”، بل “وجهًا لوجه”.

وقد رتّبت الموضوعات الإنجيليّة وفق أبسط رؤوسها، وفي ترتيبٍ أبجديّ، تجنّبًا لأيّ شُبهة تقييمٍ بشريّ. فلا تقييم لما هو إلهيّ بعقلٍ إنسانيّ، ولا اختزال للزمن الإلهيّ في مساحةٍ من وقت أو مكان. وهذا هو جوهر النهج الأرثوذكسيّ في الأعياد والوقائع: فليس العيد ذكرى حادثة مرّت قبل مئات السنين، بل هو الحادثة عينها: الآن، واقعٌ يُعاش.

————————————————————

Mother Thekla, The Dark Glass: Meditations in Orthodox Spirituality, Introduction, 2022

- أحفورة الأمونيت (بالإنجليزية: Ammonites) هي أحفورة لكائن الأمونيت، ومصطلح الأمونيت هو المصطلح العامي للأمونويد، وهي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكائنات التي نشأت خلال العصر الديفوني في البحار القديمة، والذي بدأ قبل حوالي 416 مليون عام.