يطابق إيفاغريوس البنطي بين ملكوت الله ومعرفة الثالوث القدوس

-فلاديمير لوسكي

يسأل معلمنا القديس أثناسيوس في الفصل ١١ من كتابه الخالد “تجسد الكلمة”: “لأنه أية منفعة للمخلوقات لو أنها لم تعرف خالقها؟”. وينبغي لنا أن نسأل نفس السؤال ونضيف: ولكن، أيُّ نوعٍ من المعرفة؟ لا يميز اللاهوت الأرثوذكسي بين المعرفة والاتحاد. إن معرفة الله هي تحول كياننا الداخلي واتحادنا به. لا يُعرف الله بالتأمل أو التفكير فيه أو التلقين أو سماع الحكايات عنه. لا يعرف الله إلا بالشركة في حياته مباشرة، وهذا يفترض تحول طبيعتنا تدريجياًّ لتتقبل النور الإلهي داخل القلب. خارج هذا الطريق لا يوجد إلا الأوهام والخيالات.

لقد ربونا منذ الصغر أن الله أبونا. لقد كنت دائما ما أتخيله كإنسان ولكنه الإنسان الأكبر لأنه الأب الأكبر. لقد كانت صورة الله في خيالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالتي النفسية. حينما كنت أشعر أنني اقترفت شيئاً سيئاً كان الله في خيالي يبدو كالأب الغاضب أو على أقل تقدير غير راضٍ. وحينما كنت أفعل العكس كان الله في خيالي سعيداً متهللا بي. وحينما كنت أحزن كان الله في خيالي يُرَبِّت على كتفي ويحنو عليا. لم أكن أنا الذي يحاول أن يكون على صورة الله ومثاله بل كان الله هو الذي انحدر إلى مجرد كيان نفساني تُشكله انفعالاتي؛ لقد كان هو الذي على صورتي أنا ومثالي. نعم، يوجد في الإنجيل ما يشير إلى الله كأب كما في حكاية الابن الضال وغيرها. إن تلك القصص، على جمالها الأخَّاذ وعلى ما تحويه من حقيقة كيانية أصيلة، لا يجب أن تؤخذ على حرفيتها؛ بمعنى أن تعني أن الله ليس إلا مجرد “أب”. إنها مجرد قصص رمزية، مثال يشير إلى الحقيقة، لكن الحقيقة لا يمكن أن تُختزل فيه أبداً. إن علاقتنا بالله أكبر من بكثير من أن يكون مجرد “أب”، أعني أنها علاقة من نوع آخر، نوع مختلف عن كل ما نختبره على الأرض. تختلف في الكيف وليس الكم.

تعلمنا الأرثوذكسية أنه فيما يخص الله فإننا ينبغي أن نخرج من مجال تصوراتنا المستقاة من الخبرة البشرية إلى مجال الشركة في حياته والاتحاد به. ويقول القديس غريغوريوس النيسي عبارة تُكتب بماء الذهب، انطبعت في ذهني من أول مرة قرأتها: “كل مفهوم متعلق بالله هو طيف، صورة خداعة، وصنم. المفاهيم التي نُكوِّنها، على أساس تصور معقول، بحسب فهمنا واعتقادنا الطبيعيين، تخلق أصناماً لله، بدل أن تكشف لنا الله نفسه.”

يا إلهي! تأملوا معي مدى راديكالية تلك الكلمات واختلافها الجذري عن كل ما تعلمناه منذ الصغر. إنه لا يقول أن كل مفهوم “سيء” أو “قبيح” عن الله هو صنم. بل إنه يقول “كل مفهوم” بالإطلاق، حتى المفاهيم الأكثر كمالاً وصلاحاً كالمحبة وغيرها! أيعقل أن يكون تصوري عن محبة الله الأبوية صنم؟ ما هذا الكلام العجيب؟! في حقيقة الأمر -والمطلع على الأدب الآبائي يعلم ذلك جيداً- ليس في هذا الكلام أي نوع الغرابة. بل إن القديس غريغوريوس يختصر في عبارته الموجزة خطاًّ فكرياًّ واضحاً يمكن أن نتتبعه عند كل آباء الكنيسة فيما يخص معرفة الله. كل مفهوم عن الله هو بطبيعته مفهوم بشري لا يستطيع أن يمسك بطبيعة الله. إننا لا نستطيع أن نُكوِّن مفهوماً إلهياًّ عن الله. فإننا لا نعيش فقط داخل الزمان والمكان. بل إن الزمان والمكان متجذران في طبيعتنا العقلية حتى النخاع. إنهما الخيطان اللذان ننسج بهما كل مفاهيمنا عن الله. إنني حينما أتخيل الله فأنا بالضرورة أتخيله يسكن نقطة في المكان وأنه يتغير من حالة إلى حالة داخل الزمان. أي أنني بالضرورة حينما أتخيله فأنا لا أستطيع إلا أن أتصوره ككيان نفساني يتبدل من حالة نفسية إلى حالة أخرى. فلو أنني أدركت من البداية أن طبيعة الله اللانهائية تتجاوز محدودية الزمان والمكان، فذلك كفيل أن يضرب كل تصوراتي في مقتل. وأن يجعل عقلي يصمت تماما لأن أي تصور عن الله لن يكون هو “الله في ذاته”.

فمادامت كل خطوة يتحركها عقلنا البشري تحمل بالضرورة توقيع محدودية قدراتنا البشرية، أصبح لا مجال لتصور “الله في ذاته” من الأساس. أي أصبحنا عاجزين أن نُكَوِّن بعقولنا “البشرية” مفهوماً “إلهيا” عن الله. وقد يخطر للقارئ سؤال: أولم يتجسد الله في الزمان والمكان؟ فلماذا لا تكون الصور التي نستقيها من حكايات الإنجيل عن المسيح هي بمثابة معرفة به؟ والحق يقال أنه سؤال يحمل قدراً من الوجاهة لكنه يفتقر إلى التمييز. إن حكايات الإنجيل لا تشير إلى الله في ذاته بل إنها قصص درامية تحمل رموز الطريق الروحي. فمثلا كل الصور الرمزية التي تتحدث عن علاقة الله بالإنسان أو عن ملكوت الله تبدأ ب “يشبه ملكوت السموات”. ولا يمكن الاعتماد على معرفة المسيح بالتقلين والحكايات. التقلين بداية الطريق وليس نهايته بأي حال من الأحوال. لا يمكن التعبير عن حقائق العالم الروحي إلا بالرموز. والإنجيل مليء بالرموز التي تشير إلى أحداث العالم الروحي. الرمز هو أنسب وسيلة للإشارة إلى ديناميكية الحياة الروحية. لكن الرمز يشير إلى الحقيقة وهو ليس الحقيقة في ذاتها. تظل دائما هناك مسافة تفصل الرمز عن المرموز إليه. ولا تُردَم تلك الهوة إلا بالاتحاد بالله. فحتى لو وقف المسيح أمامنا فلا شيء يضمن ألا نصرخ “اصلبه” ما لم نتطهر ونستنير وتنفتح حدقة القلب الداخلية على نوره الإلهي. إننا لا نعرف المسيح بأن نسمع عنه بعض الحكايات بل بأن نصير نحن أنفسنا مسحاء؛ بأن نستمد حياتنا منه بالشركة فيه والاتحاد به.

إن عقلنا في طريقه نحو الله أشبه بالسجن، لذا دشَّن آباء الكنيسة طريقاً آخراً؛ طريق التحول الكياني والاتحاد. بحسب اللاهوت الأرثوذكسي فإننا لا نعرف الله بالتلقين أو بالتفكير فيه أو سماع الحكايات عنه. وأيُّ نهجٍ ينتهجه العقل هو نهجٌ ناقص “يخلق أصناما لله بدل أن يكشف لنا الله نفسه”. والصنم مفهوم عبقري وجريء، يستخدمه القديس غريغوريوس ليصف الحالة التي كنت فيها حينما كانت كل علاقتي بالله هي تخيلاتي عنه، تخيلاتي المحكومة بعقلي وحالتي النفسية. تصوري العاطفي النفساني عن الله هو “صنم” لأنه يعوق طريق الاستنارة والتقدم نحو الله في حقيقته بأن يحبسني في إله من صنع عواطفي وانفعالاتي النفسية، وهكذا تُبتذل “الروحانية” بأن تصبح تعبيراً هلامياًّ عن مجرد حالة من تفريغ الشحنات العاطفية ليس إلا.

يشرح القديس غريغوريوس النيسي في كتابه “حياة موسى”، تلك القطعة الفنية الخالدة، طريقة الأرثوذكسية في معرفة الله. وبأسلوب درامي بديع، يُشَبِّه الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع تصوراتنا عن الله بموسى وهو صاعد إلى الجبل، وهو يقترب إلى الله في ظلمات سيناء. وعكس ما يمكن أن نتصور، لا يبدأ طريق الصعود بأن نترك خلفنا المفاهيم المشوهة عن الله لنرتقي إلى المفاهيم الأصلح فالأصلح. بل على العكس، وبصورة درامية شديدة الجمال والخفة، يبدأ الطريق بالمفاهيم الأصلح إلى أن نتدرج في إزالة كل المفاهيم والتصورات تماماً وبالتدريج نخرج خارج مدارات العقل وسجونه إلى معرفة الله بإشراقه بنوره في قلوبنا والتي يدعوها الآباء بالاستنارة.

يُشَبِّه الآباء تلك الحالة؛ حالة صمت العقل التام وعجزه عن أن يُكوِّن الصور والتخيلات بأنها حالة الولوج إلى “الظلمات الإلهية” أو “الضباب”. والظلمة هنا ليست تعبيراً عن الله فإن “اللهَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ الْبَتَّةَ.” (1 يو 1: 5). لكنها تعبير عن حالة العقل وهو خالٍ من كل التصورات؛ وهو صامت تماماً. وهي حالة مربكة لو تصورتها الآن. لكنها بداية التطهر. حينها فقط يمكن للإنسان أن ينتظر إشراقات النور الإلهي في القلب وحينها فقط تبدأ معرفة الله. وذلك النوع القلبي من المعرفة هو الذي يسمي معرفة صوفية أو مستيكية. مستيكية mystical منحدرة من الجذر اليوناني القديم mystikos والتي تعبر عن المعرفة السرية. والسر في اللاهوت الأرثوذكسي هو كل ما يتجاوز المفهوم العقلي الواضح. ولأنها معرفة جُوّانية؛ أي تنشأ من عمل الله في القلب فإنها لا يمكن أن توصف بالكلمات. وتظل الكلمات عاجزة وبعيدة، تشير نحو الحقيقة ولا تقدر أن تُمسكها أبداً.

يُصوِّر القديس غريغوريوس أحداث العالم الروحي الداخلية بصورة درامية خارجية. إن رحلة صعود الجبل هو تعبير درامي بصورة رمزية بديعة عن الرحلة إلى داخل أعماق النفس. ليس للعلو والعمق معنيان مختلفان في الطريق الروحي. فالإنسان في تساميه وشوقه لله لا يسلك إلا طريقاً داخلياًّ إلى الأعماق. هناك، حيث يسكن الله فراديس النفس الداخلية، وحيث هو هناك يقبع في أعمق نقطة داخل النفس. إن لحظة الاستنارة هي اللحظة التي يتنعم فيها الإنسان بالنور الذي يخرج من داخل أعماق قلبه. إنها لحظة الكشف الحقيقي للإنسان عن نفسه. لا نعرف فعلاً من أي روح نحن (لو 9: 55) إلا بعمل المسيح السري في القلب. حينها لا تحتاج النفس أن تتخيل صورة عن الله بل إنها تتنسم الله وتتنعم بنغزته في القلب. وتستشعر في نفسها نسمة المسيح المنعشة الصافية. ولا يعوزنا أن نفكر في الله حينما نكونه وحينما نكون بِهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ (أع 17: 28). ولا نعود حينها نتخيل الله كطبيب شافي بل نختبر شفاءه، ولا نتخيله يحنو علينا بس نصير نحن شوقاً، ولا نتخيله يضحك بس نصير نحن سلاماً وسكينة وغبطة سماوية.

وفي هذا السياق أحب أن أسجل اعتراضي القاطع على بعض الممارسات التي تندرج تحت فئة الروحانية. فكثيراً ما سمعتُ وقرأتُ بعض الانتقادات التي تُوجَّه للأرثوذكسية بأنها ليست عاطفية بما يكفي، أو أن روحانيتها خافتة، أو ليست متقدة ومبهجة بما يكفي. وغالبًا ما تأتي تلك الانتقادات في ضوء مقارنتها بالاجتماعات البروتستانتية. بل أحيانًا تُنتقد الأرثوذكسية بأنها ليست روحانية بما يكفي! الروحانية، تلك الكلمة التي أصبح معناها غائمًا وغامضًا، بل اتسع معناها حتى أصبحت ربما لا تعني شيئًا على الإطلاق.

في حقيقة الأمر، العكس هو الصحيح. غاية لاهوت الكنيسة هي اتقاد العشق، كما شرحنا في رمزية صعود موسى للجبل. بل إن أعظم آباء الكنيسة ومتصوّفيها لم يجدوا أنسب من الشعر لصياغة اللاهوت والحديث عن الله. الوجدان ليس فقط جانبًا مهمًا في تركيبة الأرثوذكسية، بل إن اللاهوت الأرثوذكسي برمّته هو منتج وجداني بامتياز. لكن لبّ القضية أنها ليست عاطفة يختلقها الإنسان في نفسه. فصلواتنا الأرثوذكسية ليست مَكبًّا لتفريغ الشحنات العاطفية والشعور بالانتشاء اللحظي. هذا هو الاعتراض الأساسي والوحيد: اللاهوت الأرثوذكسي يسعى إلى تعرية العقل من كل تصوّر زائف، بل حتى من كل تصوّر عن الله. وتنقية القلب من كل عاطفة مفتعلة ومختلقة وغير حقيقية. إنه لا يسعى إلى إخماد الوجدان، لكنه يُعمِل معول الهدم في كل ما يحجب عن الوجدان الاتقاد “الحقيقي” بالعشق الإلهي. الأرثوذكسية لا تطمح للوصول إلى نشوة العواطف اللحظية، بل إلى اتقاد كل كيان الإنسان، وتغلغل النعمة الإلهية في كل مفاصل الوجدان. وللحقيقة ثمنٌ غالٍ لا بد أن يُدفع أولًا؛ لذلك فهو التعليم الذي يعرّي الإنسان تمامًا من أوهامه، ويجعله يواجه فقره المدقع وخواءه الكياني وجفافه الوجداني. إننا نصير- بعد هضم تلك الأفكار – كمن أُلقي في صحراء جرداء، لكنه ما أن يجد ضالته ستجري من بطنه أنهار ماء حيّ، تُحوِّل صحراءه إلى حديقة مثمرة. إنها حديقة الحقيقة، كما يصفها المتصوفة؛ الحديقة التي تتجلّى فيها جميع الحقائق الروحية، والمسيح هو البستاني الذي يبذر بذارها، والروح القدس هو الذي ينمّيها في قلوبنا.

وإنني ألحظ أيضاً ظاهرة بين أغلب قُراء الأدب الآبائي وأود أن أشير إليها هنا: لا ينبغي أن يتحوّل الأدب الآبائي إلى مُدوّنة للإقتباسات العاطفية التي تدغدغ المشاعر. إن محبة الله لنا لا ينبغي التفكير فيها على أنها انفعال عاطفي نفساني من جهته. إن محبة الله لا تتجلّى لنا بوضوح إلا بمعرفته، بالاتحاد به، وبالتحوّل إلى صورته عينها. الله ليس كيانًا عاطفيًا لطيفًا، بل إنه ليس كيانًا عاطفيًا من الأساس. بالطبع محبة الله للإنسان ليست مشروطة بأفعال الإنسان بل هي فعل حر يعبر عن شخص الله الحر، وعشقه كالينبوع الجاري الذي لا يمكن أن تعترضه خطيئة إنسان. ولكنني أود أن أُلمح هنا أنني لا أرتاح لأغلب الخطابات التي تتحدث كثيراً عن محبة الله غير المشروطة وأشعر فيها بميل عام للتفكير في الله على أنه كيان عاطفي لطيف؛ أي أنها خطابات تؤنسن الله. وحينها يكون التفكير في محبة الله غير المشروطة ليس تفكيرا منضطباً. ولا ينبغي أن يُفهم من كلامي أنني أقول أنه يحبنا حب مشروط. والقضية المركزية أن التفكير في محبة الله غير المشروطة يحمل في بعض الأحيان تصورا ضمنياًّ عن الله بكونه كيان عاطفي متأجج بالانفعالات المتغيرة مثلنا. إن تصور محبة الله على أنها مشروطة بأفعالنا، هو إسقاط لصورة إنسانية مشوّهة على الله. وتصوره أنه كيان عاطفي يحبنا محبة غير مشروطة، هو إسقاط لصورة إنسانية لطيفة ورقيقة، لكنها تظل صورة إنسانية عن الله، لا الله في ذاته. إن محبة الله لنا هي ما وراء المشروط وغير المشروط. إنها محبة من طينة أخرى. محبة تختبر وتذاق ولا يمكن بلوغها بالتفكير فيها. والمأساة التي لا مفر منها إلا باختبار النور الإلهي، هي أنه غالبًا بعد مناقشة تلك الفكرة بهذه الطريقة؛ أي بعد توضيح أن الله ليس كياناً عاطفيا، يحسب الناس أننا نكرز بإله جامد، متصلّب، أشبه بالحجر. وذلك كله مَرَدُّه أنهم بعدما يسمعون هذا التعليم يُبقون على الله في خيالهم ولكنهم- فقط- يجردونه من المشاعر، لكن غاية هذه الأفكار أن نطرد كل تصور عن الله ولا نبقي شيئاً عنه في خيالاتنا أبداً. إن أغلب آباء الكنيسة لا يكتفون بوصف ميل الله نحونا بالمحبة، بل يصفونه عشقًا “Eros”. لكن القضية أن السبيل لاختبار ذلك العشق، ليس بالتفكير فيه وليس بالتفكير في الله أنه كيان عاطفي لطيف. إنما بتعرية العقل تمامًا من كل صورة، وتقبُّل الله “نفسه” في نفوسنا، أن يُضرم عشقه في القلب. إننا لا نعرف عشق العاشق بالتفكير فيه، ولا بالتأمل العقلي في كيفية عشقه لنا؛ إنما نذوق عشقه حينما نبادله العشق، أو بالأحرى حينما نصير نحن عشقاً. ولا يمكن ذلك إلا بالاتحاد به وانغماس كياننا فيه.

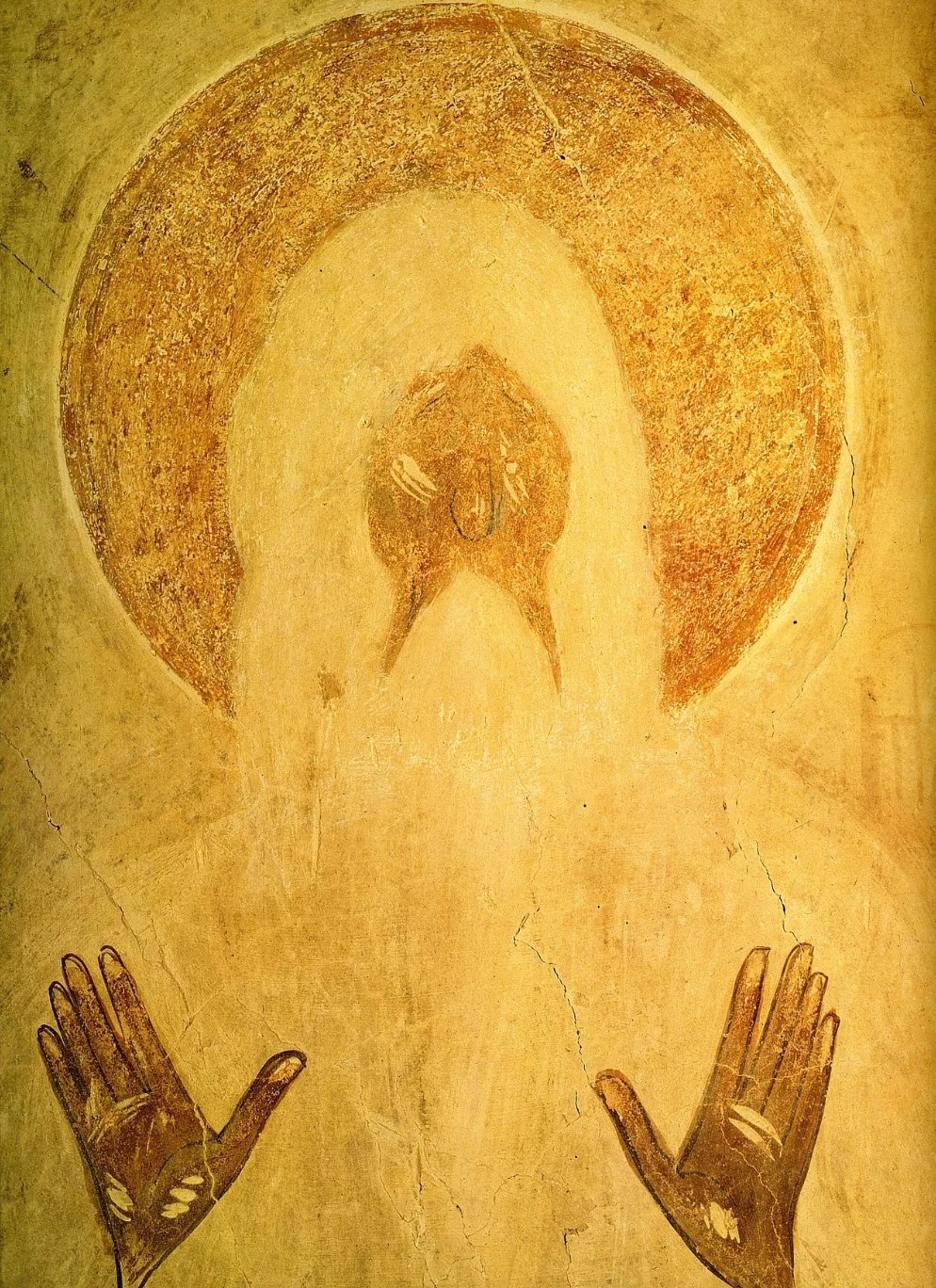

في نهاية المطاف، لم أجد صورة أرفقها بالمقال، لتعبر عن جوهر التعليم الأرثوذكسي في معرفة الله، أنسب من أيقونة القديس العظيم أبو مقار. يُصَوَّر القديس رافعاً يديه، كما في الصلاة، بشكل يعكس نوعاً من الإصغاء والإنفتاح لتقبل النور الإلهي. نعم، لا يوجد شيء يُحَتّم على الله أن يشرق بنوره في قلوبنا. كل ما نفعله هو نوع من الاستعداد يعكس إمكانية تقبل نور النعمة الإلهية. لكن الله هو الذي يدبر إشراق النور لخلاصنا. إن تعليم الكنيسة لن يرويك بل ربما يزيدك عطشاً على عطشٍ لكنه عطش في اتجاه البئر. والمسيح وحده هو الذي سيرويك لأنه هو البئر.

يبدو باقي جسد القديس أبو مقار متجلياًّ بالنور الإلهي للدرجة التي تمّحي معها الخطوط الفاصلة بين جسده والنور. لقد تغيرت طبيعته لقد أصبحت طبيعته كالنور الذي يحدق فيه وأصبحت نفسه مسامية منفذة للنور الإلهي. يا إلهي ما هذه اللذة وهذا النعيم. يقول هو نفسه في العظة الأولى: “هكذا أيضا النفس التي تتشبع بالجمال الذي لا يوصف، جمال مجد نور وجه المسيح. وتكون في شركة تامة مع الروح القدس وتنال الإمتياز بأن تكون محل سكن الله وعرشًا له، فإنها تصير كلها عينًا، وكلها نورًا، وكلها وجهًا، وكلها مجدًا، وكلها روحًا، والمسيح الذي يقودها، ويرشدها، ويحملها، ويسندها، هو الذي يصنعها ويجعلها هكذا وينعم عليها ويزينها هكذا بالجمال الروحاني”. ما هذا الجمال يا إخوة! إنها لمحات أخروية من ملكوت السموات. إنه وعد اليوم الثامن يبدأ في التحقق هنا ويكتمل هناك. إنه وعد الإنجيل: “وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ.” (2 كو 3: 18). ويوقن كل من يقرأ عظاته الخمسين أنه يتحدث عن خبرة ليست من هذا العالم- كما هي طبيعة الأرثوذكسية كلها. إنه السكران بالعشق الإلهي ولذة اقتناء النعمة. ربما لا تكون تلك الخبرة متاحة لنا بالقدر نفسه، لكن الأمر اليقيني عندي أن المتاح لنا هو من نفس الخبرة، حتى ولو كان رشفة على طرف ملعقة. ليس لنا إلا أن نتضرع مع القديس غريغوريوس الناريكي: ” لا تسمح أن أجمع الغيوم ولا تنحل بالمطر، أن أركض ولا أبلغ الغاية، أن أصرخ ولا تسمعني”.

ونطلب مع القديس سمعان اللاهوتي: تعال, أيها النور الحقيقي، تعال, أيها الحياة الأبدية. تعال، أيها السر الخفي. تعال، أيها الكنز الذي بلا اسم. تعال، أيها الحقيقة التي تفوق كل كلمات. تعال، أيها الشخص الذي يفوق كل فهم. تعال، أيها الفرح الذي بلا نهاية. تعال، أيها النور الذي لا يعرف مساء. تعال، يا رجاء المخلّصين الذي لا يخزي. تعال، يا قيامة الساقطين. تعال، يا قيامة الأموات. تعال، يا كلي القدرة، لأنك تخلق بلا توقف، و دائماً تعيد صياغة كل الأشياء و تغيرها بإرادتك وحدك. تعال، يا غير المنظور الذي لا يستطيع أحد أن يلمسك أو يمسك بك. تعال، لأنك تستمر دائماً غير متحرك، و مع ذلك فأنت دائم الحركة كليةً في كل لحظة، أنت تقترب منا نحن الذين نقيم في الهاوية، و مع ذلك فأنت تظل أعلى من السموات. تعال، فإن اسمك يملأ قلوبنا بالشوق، و اسمك دائماً على شفاهنا؛ و مع ذلك فاننا لا نستطيع أن نقول أو نعرف، من أنت أو ماهى طبيعتك. تعال، أيها الوحيد لمن هو وحيد تعال، فأنت نفسك هو الرغبة التي في داخلي. تعال، يا نسمتي، ويا حياتي. تعال، يا عزاء نفسي المنسحقة. تعال، يا فرحي، يا مجدي، و يا بهجتي التي لا نهاية لها

التعليقات

Hany

مقال رائع متشكر جدا

عاطف وليم

مقال ممتاز يا بيتر ربنا يستخدمك لمجد اسمه القدوس مع كل فريق العمل في هذه الخدمة الرائعة الروحية اللاهوتية المعرفية